Как делегация Бакинской академии хореографии превратила международный фестиваль в катарсис эпох

Когда хрупкий жест руки может рассказать о народе больше, чем тома дипломатических записок, а плавный изгиб корпуса звучит, как гимн памяти, на сцену выходит хореография. Не жанр, не форма, не профессия, а сам язык времени, переведенный телом, эмоцией, ритмом. И в этом особом пространстве, где границы стираются, а история звучит в движении, Казахская национальная академия хореографии (КНАХ) вновь заявила о себе как о точке культурного притяжения.

Астана, город степного ветра и урбанистических миражей, стала на несколько дней ареной международного фестиваля, в то же время настоящей художественной переклички поколений. Международный конкурс молодых хореографов, приуроченный к 80-летию Победы во Второй мировой войне, принял под свои своды тех, кто владеет телом, как дирижер палочкой, и душой как пульсом нации. Именно туда прибыла делегация Бакинской академии хореографии (БАХ) с академической строгостью в чемоданах, с огнем традиций в сердцах.

Лица этой миссии были узнаваемы и весомы: проректор по международным связям академии, народная артистка Азербайджанской Республики, доцент Тарана Мурадова, та, чьи руки словно ткут узоры времени, и заведующая кафедрой искусства балетмейстера академии, профессор Людмила Гасанова, тот самый голос хореографической мысли, исследовательница сути балетной сцены. Вместе с ними студенты БАХ, как алые ростки нового дыхания академии и всей отечественной хореографии.

В стенах КНАХ Тарана Мурадова провела мастер-классы, превратив зал в лабораторию национального кода. Она не столько показывала, столько раскрывала тайный ритм Азербайджана, изящно вплетая в тело танцора горную поступь, шелест карабахских платанов, дыхание Куры. Особый акцент - танец «Узундере», который по приглашению главного балетмейстера ансамбля «Гүлдер» Анвары Садыковой, был поставлен и исполнен казахстанскими артистами. В этих движениях скрывался не этнографический след, а пульс народной души, пришитой к сердцу другого народа золотыми нитями хореографического братства.

Тем временем, в рамках круглого стола, профессор Людмила Гасанова представила БАХ как храм культуры, выстроенный не из бетона и стекла, а из педагогических традиций, талантов и международного сотрудничества. Ее речь прозвучала как балетный пролог к глобальному культурному проекту: БАХ – не точка на карте, а координата смысла.

Именно об этом был ее доклад «Достижения Бакинской академии хореографии»: где балет был представлен не как ремесло, а как язык памяти. О методиках, в которых сочетается точность с вдохновением. О связи с миром, где каждая новая коллаборация подобно свежему аккорду в симфонии времени.

А пока мастера вели диалог культур, студенты академии отстаивали честь азербайджанской хореографической школы на сцене. И это была не борьба за медали, а акт художественного свидетельства.

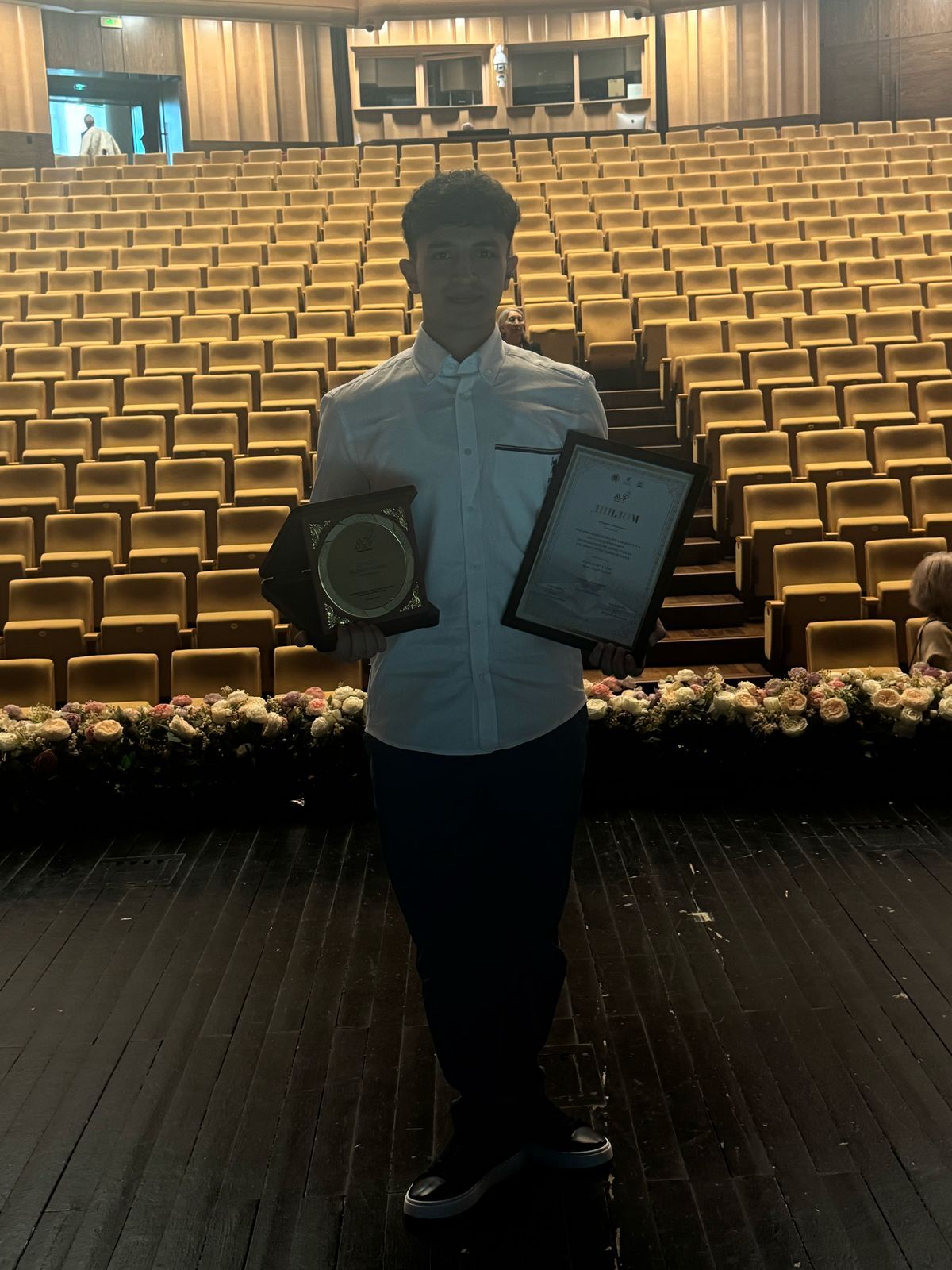

Композиция «Зов души» на музыку Полада Бюльбюльоглы и Ширвани, исполненная Хаялом Панаховым, Туту Тахирли, Азой Нуруллаевой и Сабиной Мамедовой, вызвала в зале шквал аплодисментов, и в то же время ту особую тишину, которая наступает после прикосновения к сокровенному. Не случайно Хаял Панахов был удостоен премии за лучшее ансамблевое исполнение, награды, в которой слышался отголосок всей азербайджанской хореографической школы, всей титанической работы наставников, всей глубины народного танца как философии и художественной мысли.

Стоит отметить и другую авторскую постановку, когда перед зрителями стал разворачиваться миниатюрный апокалипсис и одновременно откровение. Вдохновляющая хореография, философия в движении, синтез балета и символизма, в центре которого девушка в белом и тень, что дышит вокруг нее. Танец стал мистерией. Аза Нуруллаева ее жрицей.

Вечерний зал, наполненный духом памяти и поиском новых смыслов, затаил дыхание в тот момент, когда на сцену вышли Сабина Мамедова и сама автор постановки Аза. Их дуэт олицетворял столкновение вечных архетипов: света и мрака, жизни и стирающей ее тишины. Музыка Моцарта тут практически не звучала, скорее, она стекала по воздуху, растворяясь в изгибах тел, превращаясь в пульсацию смысла. Композиция «Сила света» длилась всего 2 минуты 55 секунд, но этого хватило, чтобы раскачать внутренние вселенные каждого зрителя.

Сабина Мамедова появилась на сцене в образе голубя - не посланника, а самой надежды. Ее платье как осколок света, сбежавший из разорванного неба. Каждое ее движение было подобно попытке удержаться в воздухе, сохранить хрупкий баланс, не упасть под тяжестью чужой темноты. Она не боролась, она существовала как свидетельство того, что свет не требует объяснений, он просто есть.

Аза Нуруллаева - антипод, не по роли, а по сути. В ее пластике зиждется сила архаического кошмара, в ее взгляде присутствует первородная тьма, от которой еще не придумали молитвы. Война в ее исполнении не гнев, не агрессия, а ледяная воля уничтожать, беззвучно и безжалостно. Каждое ее появление воплощал вздох вселенной перед распадом.

Но между ними находилась сцена. Священное пространство, где каждое движение подобно манифесту. Схватка не имитирует битву, она и есть борьба за то, что невозможно описать словами: за внутренний свет, за смысл быть, за возможность выжить не телом, а душой.

Когда Сабина падает, зал замолкает. Когда она встает, воздух сотрясается от невидимого взрыва надежды. Когда Аза отступает, происходит не поражение, а трансформация. Мрак не исчезает, он растворяется, как дым, теряющий форму, не выдержав тепла.

В этой миниатюре - целая эпопея. В этой тишине после аплодисментов - катарсис.

За кулисами Аза произнесла: «Я была тьмой. Сабина светом, который не позволил себе исчезнуть». Это не была метафорой, это была правдой, прожитой на сцене.

Фестиваль подарил награды, овации, новые международные связи. Но главное подарил образ, который уже не покинет сердца зрителей: как две девушки в центре «холодного» зала, на фоне войны, времени и памяти, зажгли свет, способный осветить целую эпоху.

Пока такие постановки живут, цивилизация не утратит свою душу. А пока такие балерины, как Аза Нуруллаева, осмеливаются танцевать тьму, у света есть шанс остаться.

Абульфаз Бабазаде

культуролог-японовед,

член Союза журналистов Азербайджана

.jpg)

.jpeg)